Мы продолжаем публикацию отрывков из книги «В поисках утраченного универсализма» сооснователя Школы гражданского просвещения, философа Юрия Сенокосова.

Предыдущие публикации:

«Куда движется Россия»

«Наша школа не о профессии»

«О мировоззрении»

«Как жить вместе»

«Миссия Школы»

«Либеральный лексикон»

«О гостеприимстве и вечном мире»

«Обществу граждан — гражданское просвещение»

«О гражданине и гражданском просвещении».

Сегодня Россия и весь мир снова переживают отнюдь не лучшие времена. Но, оставаясь де-юре гражданами суверенных государств, все мы являемся де-факто уже гражданами планеты Земля с населением более 7 миллиардов человек. Когда одновременно растет воздействие человека на природную среду, сопровождающееся изменением климата, истощением природных ресурсов, техногенными катастрофами.

О последствиях этих вызовов и угроз, порождаемых глобализацией, можно судить по распространению в мире современных спасательных служб, благотворительных фондов и т. п. Однако очевидно, что для их преодоления необходимы не только общественные инициативы и сотрудничество государств, но и доверие между адептами разных религий, которые по-разному верят в спасение. В том числе между приверженцами христианства (католиками, православными, протестантами), не говоря уже о приверженцах ислама, второй по численности после христиан группе верующих в мире.

Согласно демографическому прогнозу американского исследовательского центра Pew Research Center, к 2050 году общее население Земли вырастет до 9,3 млрд человек, а число мусульман будет почти равно числу христиан (30% и 31% от общей численности человечества соответственно).

Вопрос: может ли в условиях грозящей экологической катастрофы и морального кризиса спасение как религиозная идея стать альтернативой кризису? Ответ, на первый взгляд, очевиден, скорее всего, нет. Именно потому, что представители разных мировых религий (иудаизма, христианства, ислама, буддизма) верят в спасение по-разному.

Религиозное понятие спасения, утверждают историки религии, принадлежит европейской культуре, в которой оно было укоренено благодаря христианству. Спасать нужно свою душу от духовной смерти, говорят его адепты.

Удерживая ветхозаветное понимание спасения, христианство, по словам С. Аверинцева, русского историка культуры и библеиста, одухотворяет его, хотя и здесь оно мыслится как духовно-телесное, поскольку включает в себя воскресение и просветление тела.

Спасение — это не просто спасение от смерти и греха, но и спасение для «обновления жизни», «жизни во Христе», для свободы (от закона и от греха); это «оправдание», «святость», «мудрость», это вера, надежда, любовь. Оно требует для своего абсолютного завершения «вечной жизни».

Что же касается других религий, то в их языке понятие спасения либо отсутствует, как, например, в буддизме и индуизме, где оно понимается как свобода от кармы, освобождение от окружающей жизни, осознанное преодоление желаний, привычек. Либо, как в иудаизме присутствует, но не как спасение от «вечной смерти» (отделение от Бога), а от трудностей, забот и суеты повседневной жизни. Для мусульман же благая весть Корана заключается в том, что люди при сотворении были наделены неиспорченной природой и истинной религией, и тем самым уже были спасены. Тогда как в христианстве Бог из любви к людям приблизился настолько, что сам стал человеком, воплотившись в Иисусе, чтобы смертью искупить грехи человечества. Потому что Бог «хочет, чтобы все люди спаслись» (1Тим. 2:4), и поэтому послал Своего «Сына Спасителем миру» (1 Ин. 4:14).

Верить в Христа-Спасителя, следовать заповедям Христа, быть Им — и есть путь спасения в христианстве.

Трудно себе представить, чтобы идея религиозного спасения могла стать в наши дни альтернативой продолжающемуся кризису, хотя о ней нередко говорят сторонники межрелигиозного диалога. Готовности к такому диалогу явно нет. А что есть? Во-первых, понимание важности для его начала представления о мировом религиозном опыте как достоянии всего человечества и вкладе каждой религии в этот опыт. Во-вторых, есть память о последствиях Второй мировой войны и коллективных усилиях по их преодолению благодаря появившимся таким международным организациям, как ООН и Всемирный совет церквей. И, в-третьих, есть знание о глубине и сложности глобальных проблем и их последствий для будущего.

Святая Троица и три ветви власти

Процесс христианизации народов Европы, продолжавшийся 17 столетий, после эпохи Реформации не мог не привести к секуляризации общественного сознания, в результате которой религия стала заметно терять свое былое влияние на жизнь общества и отдельной личности. Но, определяя новую общую тенденцию, секуляризация не подрывала веры в Иисуса Христа. В этом убеждают, в частности, письма одного из отцов-основателей США Томаса Джефферсона, который отвергал догмат Святой Троицы — христианский символ веры, иронизируя на тему невозможности равенства одного трем. «Три есть один, один есть три, но в то же время один не есть три, а три не есть один… Все это составляет ремесло, профессию, власть и доходы священников-шарлатанов» (письмо Дж. Адамсу от 22 авг. 1813). При этом он утверждал, что «из всех систем морали самая чистая — учение Иисуса» (письмо У. Шорту от 31 окт. 1819). То есть Джефферсон видел в Иисусе Христе скорее учителя морали и социального реформатора, чем Бога. «Его [Иисуса] моральное учение продиктовано любовью ко всем людям… ко всему человечеству, собирая всех в единую семью, связанную узами любви, милосердия, мира, общих нужд и общих целей» (письмо Б. Уотерхаузу от 26 июня 1822).

Едва ли кто-то до Реформации написал бы нечто подобное. Приведенная цитата уже плод века Просвещения, и написано это выдающимся политиком, который, конечно, помнил и понимал, почему первые переселенцы (диссиденты) из Англии отправились в 1620 году в Америку. «Существуют права, которые не имеет смысла передоверять правительству и которые все правительства до сих пор всегда стремились нарушать. Это право мыслить и предавать гласности свои мысли устно или письменно; это право свободной торговли; это право личной свободы и неприкосновенности» (письмо Хамфрису. 1789 г.).

И еще: «Нет, друг мой, — писал Джефферсон в 1816 году, — верный способ получить хорошее и безопасное правительство — это не доверять всего управления одному человеку или правительству, но разделять его между многими» (Томас Джефферсон о демократии. — СПб., 1992).

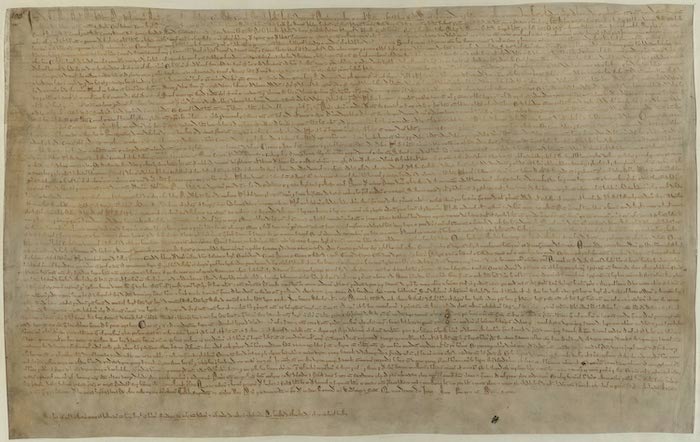

В этой фразе самое важное слово «разделять», напоминающее о проблеме разделения властей, которой отцы-основатели США придавали первостепенное значение, выстраивая свою систему сдержек и противовесов. А с другой стороны, отсылающее к истории борьбы за разделенную власть английских баронов, заставивших в июне 1215 года Иоанна Безземельного скрепить королевской печатью Великую хартию вольностей. Знаменитая 39-я статья Хартии гласила: «Ни один свободный человек не будет арестован или заключен в тюрьму, или лишен владения, или объявлен стоящим вне закона, или изгнан, или каким-либо (иным) способом обездолен, и мы [король] не пойдем на него и не пошлем на него кого-либо иначе, как по законному приговору равных его (его пэров) и по закону страны».1

Этой статьей английские бароны в XIII веке фактически заставили своего короля (хотя и ненадолго) признать, что он первый, но среди равных ему.

Считается, что первым среди равных (лат. primus inter pares) называли когда-то Цезаря в Древнем Риме, что означало первенство среди таких же достойных граждан Рима.

Однако речь идет не о том, что кого-то выбирали и называли когда-то первым. То время прошло. Речь о борьбе за равноправие — важнейшем принципе современной демократии, согласно которому все граждане равны перед законом, и вере в достижение такого равенства. То есть, по сути, о понимании христианского символа веры, в котором заключена историческая тайна смысла либеральной демократии, как становления современных общественных институтов.

В ходе начавшейся в Европе борьбы за разделение властей их «единство» и «прозрачность» будут достигаться постепенно на основе формально близкой к догмату Святой Троицы мыслительной схемы. А именно — со временем станет понятно, что, обладая свойством непрерывности, христианская история существует в долговременном мышлении благодаря постоянной интерпретации заложенных в ней смыслов, исходный пункт которых может быть описан, выражаясь словами Августина, через единость, unitas (Бог Отец), равенство, aequalitas (Бог Сын) и согласие, concordia единости и равенства (Бог Дух Святой), — во имя земного спасения. Поскольку единость, равенство и согласие существуют не сами по себе, а ради Другого: все едины ради Отца, равны ради Сына и соединены ради Святого Духа.

Фактически Августин в трактате «О христианском учении» через эти отношения (единства, равенства и согласия единства и равенства), пишут авторы книги «Пути к универсалиям» (СПб., 2006) Светлана Неретина и Александр Огурцов, дал своеобразное определение Бога, используя аристотелевскую категорию отношения, которым «называется то, о чем говорят, что то, что оно есть, оно есть в связи с другим». Но «человек, к которому также применимы эти отношения, никогда не будет выражать их полное тождество…». (С. 187)

Понятие «суверенитет» и его переосмысление

В истории любого народа в переломные эпохи многое, если не все, определяют человеческие страсти, находящие разрешение в исторических символах — идет ли речь о борьбе народа за независимость или людей за гражданские права и политические свободы. В сущности, два этих символа — национального суверенитета и прав человека — и подсказывают, на мой взгляд, выход из переживаемого сегодня кризиса, при условии переосмысления понятия «суверенитет».

Дословно определяемый как «господство верховной власти», суверенитет предполагает исторически сложившуюся коннотацию с иерархией и главенством, поскольку уже в самом понятии власти, определяемой как «право господства» (Господа дар), ощущается дух метафизического единства. Поэтому можно предположить, что когда мы рассуждаем на эту тему, пишет Бедри Генчер (Технический университет, Стамбул), мы употребляем слово «право» во множественном числе лишь фигурально. Ибо в священных текстах, в частности, в Коране, «право» всегда упоминают в единственном числе и с определенным артиклем: это призвано подчеркнуть единство и неделимость Права.2

То же самое мы видим и в европейской истории, с одной существенной оговоркой: здесь в XIII веке понятие «разделение властей» вступило в конфликт с понятием «верховная власть», с «божественным правом королей».

Если рассматривать власть как структуру, конфигурация которой обусловлена социально, говорится в статье Б. Генчера, то в трехчастном разделении властей можно увидеть доктринальное выражение конкуренции в Европе трех социальных сил — теологической, политической и общественной, которым соответствуют папство, монархия и феодалитет. А при более подробном изучении этого вопроса, пишет он, мы обнаруживаем явную параллель между Божественной Троицей и троичным делением власти, цитируя при этом вопрос политического теолога XVII века Джона Сэдлера (John Sadler), автора книги «Rights of the Kingdom», изданной в Лондоне в 1649 году: «Почему Святая Троица не может найти свое воплощение в политическом теле так же, как она воплощается во всем живом?».

Современный политический философ Морис Вайль высказывает похожую мысль: «Даже не опираясь более на авторитет священных текстов, нельзя не отметить, что в трехчастном методе организации власти есть что-то мистическое».3/a>1

Разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную предложил в свое время Джордж Лоусон, книга которого «Politica Sacra and Civilis» (1660) получила высокую оценку Локка. Но Лоусона в отличие от Локка интересовала природа разделенных властей, их соотношение с Богом-Отцом, Богом-Сыном и Богом-Святым Духом, а не их соотношение друг с другом и независимость друг от друга. То есть, эта доктрина «предполагала соразмерное использование верховной власти каждой из ипостасей триединого Бога и тем самым ее членение по горизонтали» (B. Gencer. Р. 331). А Локк подходил к проблеме с позиции привычного, существующего представления о вертикальном разделении властей (на законодательную — верховную и исполнительную), что позволило ему примирить неделимость суверенитета с разными вариантами его использования. Суверенитет означал для него верховенство и единство власти, переданной Богом народу, а от народа правителю посредством серии договоров.

Между тем, в книге французского католического философа Жака Маритена (одного из авторов Всеобщей декларации прав человека) «Государство и человек», изданной вскоре после Второй мировой войны, когда закладывались основы будущего Европейского союза, читаем: «Два понятия — ”суверенитет” и “абсолютизм” — были когда-то выкованы вместе, на одной наковальне. И оба их следует отбросить». (Пер. с англ. — М., 2000. — С. 56.) Почему?

Свой анализ исторического контекста, в рамках которого произошло их отождествление, Маритен начинает со следующего замечания: слова principatus и suprema potestas часто переводят как «суверенитет», а princeps (государь) — как суверен. «Это неверный перевод, запутывающий дело с самого начала. Principatus (господство) и suprema potestas (верховная власть) обозначают просто “верховную управляющую власть”, а вовсе не “суверенитет”, как считалось с того момента, когда это понятие впервые появилось в словаре политической теории. Наоборот, слово “суверенитет” переводилось латинским majestas (величие, авторитет), что было хорошо известно во времена Жана Бодена» (С. 37).

Сочинение Бодена «Шесть книг о республике», опубликованное в семидесятые годы XVI века, было посвящено ограничению монархии. Суверенитет он понимал как независимость государства от Папы Римского, от церкви и от любого другого государства. Именно Боден сформулировал понятие абсолютной суверенной власти, заявив, что верховная власть не равнозначна собственности. Что абсолютный монарх должен управлять государством, а не владеть им.

Таким образом, не величие и авторитет, освященные божественным правом, а суверенитет в смысле светского законодательства, устанавливаемый по произволу человека, по словам Маритена, составляет сущность политического абсолютизма. И тогда народ лишается власти и становится подданным, а суверенный государь являет собой некий образ Бога, отделенный от политического целого. Согласно этой доктрине, монархия — институт божественного происхождения, и, следовательно, наследственное, божественное право нельзя отменить. Но в таком случае, подчеркивает Маритен, либо суверенитет ничего не значит, либо он означает отдельную и трансцендентно выделенную верховную власть, находящуюся над всеми подданными и управляющую политическим сообществом свыше. Ибо эта власть абсолютна (absolute — то есть, не связана ничем) и, в конечном счете, не ограничена по объему и сроку.

После заключения в 1648 году Вестфальского мира, когда государство было признано непререкаемым гарантом внутреннего порядка, наделенным правом ведения внешней войны, концепция суверенитета как абсолютной власти монарха нашла, как известно, международное признание.

Однако по мере того как выявлялись связанные с этим практические проблемы, относящиеся к области международного права (на Венском конгрессе 1814 года европейские державы пришли к выводу, что ради международной стабильности надлежит отказаться от догмата Вестфальской системы о нерушимости государственного суверенитета), дискуссии о суверенитете стали приобретать более острый характер. И в начале XX века был поставлен вопрос, кто все же является носителем суверенитета — международное сообщество в целом или отдельные государства?

Так средневековая идея «божественного (справедливого) права», переосмысленная в эпоху Просвещения в терминах гражданских прав и свобод, постепенно выходила за государственные границы, сохраняя при этом свое символическое значение в рамках трехчастной структуры независимой судебной власти (прокурор, судья, адвокат).

Исторический опыт XX века показал несостоятельность односторонних прогнозов относительно дальнейших судеб религии: либо ее отмирания, либо возрождения. Сегодня очевидно: влияние религиозной веры на общественную жизнь усиливается в странах ислама, тогда как в христианских странах доминирует философская вера. В Европе — в результате перехода от общества с религиозной традицией, к светской модели общественного устройства на основе рационального познания (от лат. ratio — разум; основание, довод, способ, мера; отношение, в том числе между конечным и бесконечным).

«Несмотря на проблемы, — пишет известный экономист Сергей Гуриев — Евросоюз является успешным проектом. Это единственное в истории наднациональное объединение, государства-члены которого сознательно пожертвовали значительной частью своего суверенитета, и которое обеспечило мир и процветание на территории, раздираемой конфликтами и войнами на протяжении тысячелетий».

Насколько самостоятельны современные государства, и каковы пределы их дееспособности? Могут ли они в одиночку обеспечивать благосостояние и безопасность граждан, охранять границы, регулировать экономическую деятельность, предотвращать финансовые кризисы, оберегать здоровье людей и противостоять опасности экологической катастрофы?

Можно ли выбраться из этой ловушки, когда в обществе нет традиции доверия и правовой культуры, ограничивается гражданская активность, растет неравенство?

В течение последних четырех столетий в странах Запада произошло не менее 10 революций и сегодня все они сошлись в одну — глобальную, с ее вызовами и угрозами и главной проблемой — доверия не только человека человеку, государства государству, но и к современным достижениям науки и техники в целом.

___________________________