В дни, когда и Минск и Вашингтон стоят перед гамлетовским выбором, американский историк, специалист по Восточной Европе Марси Шор пытается ответить на вопрос, что момент выбора означает для свободы и человеческого достоинства. В этом разговоре, начатом еще Кантом и открытом сегодня для всех, заложена попытка соединить происходящее с обеих сторон Атлантики.

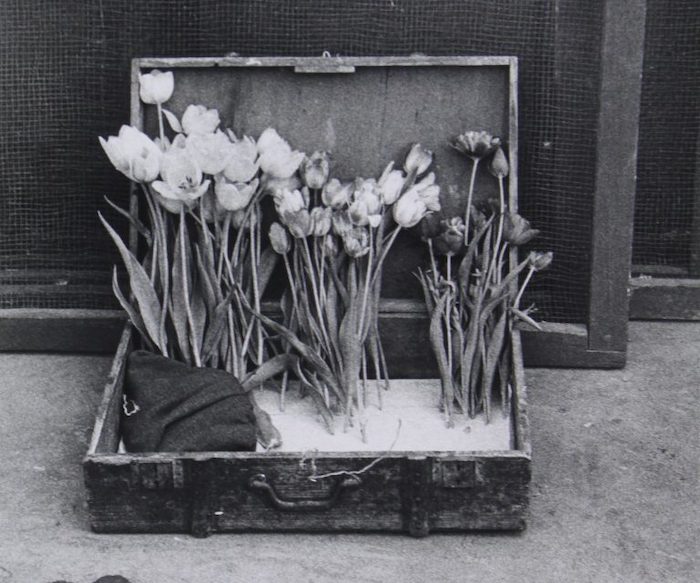

Post-War Paris as seen by Robert Frank, 1951

В годы, прошедшие между падением Берлинской стены в 1989 году и атакой на башни-близнецы 11 сентября 2001 года мой дядя работал на Уолл-стрит. Я никогда не проявляла особенного интереса к его работе, но однажды он позвал меня зайти на фондовую биржу хотя бы из антропологического любопытства.

Это был необычный опыт, который чем-то напомнил сошествие в дантовский Ад — темное, замкнутое пространство, слишком много экранов и слишком мало естественного света. Но сюрреализм был не столько в дантовской эстетике, сколько в масштабах всего этого процесса купли и продажи, в поражающем воображение мигании цифр, за которыми невообразимо большие суммы денег за считанные секунды разлетались по всему миру, хотя при этом ничего осязаемо не было передано. Объекты, которые покупались и продавались, вышли за пределы физического. Это была чистая гегелевская диалектика — превращение в абсолютный субъект, снятие (Aufhebung) — воплощение материи в воображаемом. Уже не было ни субстанции, ни продукта, ни материального объекта. Материализм, доведенный до высшей степени своего могущества, отрицал себя, становился нематериальным.

Назад к Канту!

Когда я рассказываю американской аудитории об украинском Майдане 2013-2014 годов, меня часто спрашивают, почему «Революции достоинства»? Почему именно «достоинства»?

Чтобы ответить на этот вопрос, надо вернуться к Иммануилу Канту. Эта идея не оригинальна, она принадлежит к давней центрально-европейской традиции. Всякий раз, когда происходящее начинает казаться слишком зловещим, кто-то должен воскликнуть: «Zurück zu Kant!» — «Назад к Канту!». (В эссе 1981 года «Зачем нам нужен Кант?» польский философ Лешек Колаковский (Leszek Kołakowski) очень ясно объясняет, почему этот импульс оправдан как ответ на тревожность ситуации[1]). Достоинство, согласно Канту, противопоставляет себя «цене». В книге «Основы метафизики нравственности» философ XVIII века из Кенигсберга пишет: «То, что имеет цену, может быть заменено также чем-то другим как эквивалентом; что выше всякой цены, стало быть не допускает никакого эквивалента, то обладает достоинством»[2].

Это и есть основа нравственной философии Канта: человек не имеет цены. Человека невозможно заменить или обменять. У человека есть (неотделимое) достоинство. И отсюда вытекает категорический императив Канта: «поступай так, чтобы ты всегда относился к человечеству и в своем лице, и в лице всякого другого так же как к цели, и никогда не относился бы к нему только как к средству».

Назначение цены

Обращаясь к Канту для объяснения украинской Революции достоинства, я не хочу сказать, что нарушения его категорического императива происходят только в посткоммунистических странах, таких как Украина, Польша, Венгрия, Сербия или Беларусь. Нынешний президент США провозгласил иммиграционную политику «нулевой толерантности». Качество жизни американцев значительно снизилось по сравнению с поколением их родителей, многие оказались без работы или за чертой бедности, многих выселяют из дома, у многих нет медицинской страховки, они не в состоянии обеспечить образование или даже просто питание своим детям. Растет возмущение, и у этого возмущения есть веские причины. Политические лидеры отвлекают внимание людей от недостатков в системе социального обеспечения, от коррупции, непристойной корпоратизации здравоохранения — то есть от клептократической олигархии — и возлагают вину за страдания своих избирателей на других — геев, иммигрантов, мусульман, людей с более темным цветом кожи. Поиск козла отпущения не является чем-то особенно современным или постмодернистским. Это всегда было с нами.

Оказавшись не в состоянии принудить Мексику оплатить строительство стены на границе с США, президент потребовал от Конгресса 25 миллиардов долларов. В это же самое время в Центральной Америке люди, пытаясь убежать от насилия, преодолевают расстояния в сотни километров через всю территорию Мексики, часто в нечеловеческих условиях, часто с маленькими детьми, чтобы достичь американской границы и попросить убежища. Многие из них видели того, как убивали их родителей, братьев, сестер.

Весной 2018 года администрация американского президента ввела новую политику — как только беженцы пересекают границу, сотрудники Иммиграционно-таможенной службы (ICE) отбирают у них детей. Пограничники вырывают испуганных малышей из рук матерей, отправляли их в клетки и распределяют в «центры содержания под стражей» часто за сотни миль от границы. Детей часто оставляют без еды, воды, чистой одежды. Иногда эти центры не обогреваются, иногда в них невыносимо жарко. Довольно быстро данные о нахождении детей были утрачены или перепутаны. Некоторые дети слишком малы и даже не умеют разговаривать.

Генеральный прокурор заявил, что такая политика разлучения семей станет «жестким сдерживающим фактором» для тех, кто просит убежища. Президент был еще прямолинейнее — детей можно использовать, чтобы шантажировать демократов в Конгрессе. «Дайте мне 25 миллиардов долларов на строительство стены, и, возможно, я верну этих детей родителям». До тех пор дети останутся в заложниках.

Это бесстыдное «обнажение» факта, что детей используют как инструменты давления в политической игре с высокими ставками. Детям назначена цена.

Сотрудники иммиграционно-таможенной службы действуют по принципу произвола, самоуправства. Это означает, что охранники могут делать все, что угодно. И это лишь вопрос времени, когда они придут и за американцами. Прецедент того, что они — вне закона, уже установлен. На Майдане украинцы противопоставили произволу достоинство. В начале Второй мировой войны французский философ Симона Вейль определила силу как «…то, что превращает в вещь каждого, на кого она воздействует. Действуя до своего предела, сила делает человека вещью в самом буквальном смысле: она делает его трупом»[3]. Произвол является составным элементом силы.

«Революция достоинства» отсылает нас к «достоинству» в кантовском смысле — достоинство противопоставлено «цене» и «продажности».

В декабре 2014 года в Киеве я познакомилась с двумя молодыми людьми, из тех, кто вступил в отряд самообороны во время Майдана. Позже они отправились на войну и сражались в боях за аэропорт Донецка. Когда я спросила их о причинах их выбора, они пытаясь подобрать верные слова, все время возвращались к идее «продажности», к купле и продаже. Они хотели быть теми, кого нельзя купить и с теми, кого нельзя купить. Они много раз повторили: «нас не купишь»[5].

«Достоинство» означает субъективность, личность, «Я», которое нельзя купить и продать. Достоинство восстает против продажности и произвола, смысл которого в попытке перевести человека из субъекта в категорию объекта.

Пределы непротиворечия

Для Канта ценность человеческого достоинства должна быть абсолютной и априорной, то есть предшествующей опыту, не зависимой от него, присущей изначально и не зависящей от обстоятельств. При попытке абсолютизировать свободу как ценность, мы неминуемо столкнемся с противоречиями. У свободы есть цена. Для Гоббса свобода и безопасность существуют в соотношении нулевой суммы: одно приобретается за счет другого. Мы выбираем или свободу или безопасность. Философы ХХ века Исайя Берлин и Лешек Колаковский подходят к этому вопросу не так радикально, скорее с трезвой позиции, что есть добро, которое естественным образом будет находятся в противоречии с другим понятием добра — не существует таких вещей, как максимизация свободы и безопасности, или справедливости и милосердия, или честности и доброты сразу. Как объясняет Колаковский, закон противоречия/непротиворечия относится только к истине, а не к ценностям: ценности могут противоречить и часто противоречат друг другу. Свобода для всех, говорит Колаковский, может отрицать саму себя. Она может быстро превратиться в угнетение слабых сильными[6].

Свобода слова — это ценность. Она необходима для либеральной демократии. Возможно — и даже скорее всего — свобода слова является предпосылкой для установления истины. Но у свободы слова тоже есть темная сторона. Во время дебатов в сентябре 2015 года среди кандидатов на пост президента человек, который в итоге выиграл выборы, высказался против детских прививок, утверждая, что они вызывают аутизм. «На днях, — сказал он, — «прекрасному двухлетнему ребенку сделали вакцину, а через неделю у него началась сильнейшая лихорадка, он заболел очень, очень сильно. И теперь у него аутизм»[7].

Нет достоверных научных доказательств того, что вакцинация вызывает аутизм. Врачи не раз опровергали подобные утверждения. Тем не менее, заявление, сделанное кандидатом в президенты во время общенациональных телевизионных дебатов, имеет определенный вес. Неизбежно, что многие родители примут его слова на веру и не станут прививать своих детей; в результате какие-то дети могут заболеть и заразить других; некоторые из них погибнут.

Человек, ставший президентом, никогда не был привлечен к ответственности за свои слова. Пять лет спустя, в разгар глобальной пандемии, во время пресс-конференции он предложил американцам принимать дезинфицирующее средство как лекарство против коронавируса. «Вот здесь дезинфицирующее средство, которое убирает его (вирус) за минуту, просто за минуту», — сказал президент, — «может быть можно как-то принять его внутрь, сделав инъекцию, как бы чистку?»

Доктор Вин Гупта, эксперт в области глобального здравоохранения, прокомментировал это высказывание в новостях NBC и MSNBC, сказав, что это обычный метод, к которому прибегают люди, если хотят покончить с собой. Компания Reckitt Benckiser, производящая чистящие средства Lysol, немедленно выступила с предупреждением: «Надо очень ясно понимать, что ни при каких обстоятельствах наши дезинфицирующие средства не должны вводиться в организм человека (путем инъекций, проглатывания или любым другим способом)», — сказал представитель компании. Кажется, пришло время вернуть грязно-зеленые наклейки «Mr. Yuck» 1970-х годов, предупреждающие детей о том, что содержимое ни в коем случае не следует глотать, на этот раз — для взрослых.

Сегодня основные СМИ задаются вопросом, следует ли им освещать президентские пресс-конференции в прямом эфире — право президента на свободу слова может поставить под угрозу безопасность общества.

Диалектика рынка

Свободный рынок также является ценностью. Попытки упразднить рынок и ввести контролируемый государством коммунизм привели к тому, что политические системы стали куда более походить на антиутопии, чем на утопии. Свободное предпринимательство стимулирует индивидуальную инициативу, трудолюбие и творчество. За рынком стоят столетия технологических инноваций, которые принесли в нашу жизнь все — от водонепроницаемой обуви и солнечных батарей до микроволновых печей, детских автокресел, мобильных телефонов и гибридных автомобилей.

Однако экономическая свобода имеет собственную диалектику. В Соединенных Штатах абсолютизация стоимости свободного рынка открыла возможности для приватизации тюрем. В ситуации, когда американское правительство обязано отчитаться об определенном количестве заключенных, частные тюрьмы в качестве коммерческих предприятий получают стимул к увеличению числа заключенных. Другими словами, отчет о задержанных преступниках стал прибыльным. И теперь, особенно в афро-американских кварталах, полицейская культура «провокации» стала восприниматься как само собой разумеющееся. В настоящее время мы имеем самый высокий показатель доли заключенных среди всех стран мира, и одной из стран, пенитенциарная система которой непропорционально сильно ориентирована на американцев с более темным цветом кожи.

Тюрьмы — не единственный пример проявления извращенного капитализма. Когда в США началась пандемия коронавируса, больницы были вынуждены конкурировать друг с другом в попытке приобрести маски, на что черные рынки отреагировали дикой ценовой политикой. Врачи и медсестры заражались коронавирусом и погибали, потому что правительство отказалось координировать распределение средств защиты. Сенатор штата Коннектикут Крис Мерфи назвал нашу систему медицинского снабжения «Повелителем мух»[8].

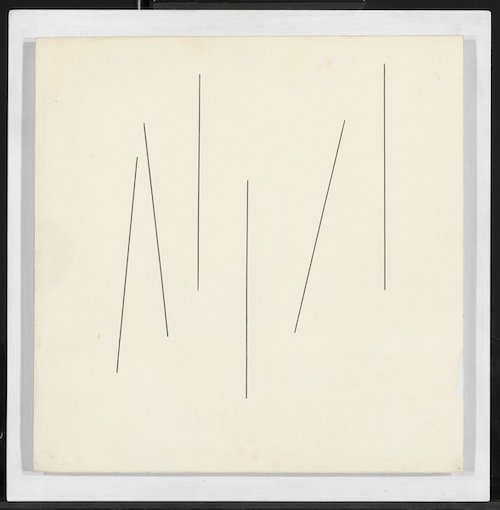

Henryk Stażewski, Warsaw, 1977

Чеховское ружье

Еще одна ценность — право на защиту (и самооборону). В Соединенных Штатах это право теперь трактуется как свобода зайти в гипермаркет и купить зубную пасту, мяч и — заодно — полуавтоматическое оружие. Американцы владеют примерно 265 миллионами единиц огнестрельного оружия, в что среднем означает более одной единицы на взрослого человека. Больничные отделения скорой помощи переполнены жертвами перестрелок, для школьников организуют учебные тревоги на случай перестрелки, а подросткам то и дело приходится ходить на похороны своих одноклассников. В среднем 100 000 американцев в год получают огнестрельные ранения, еще около 36 000 человек погибают от огнестрельного оружия — примерно сотня в день. Исследование Йельского университета, проведенное в районах Нью-Хейвена с низким уровнем дохода, показало, что у 28,6% жителей члены семьи или близкие друзья были ранены в результате применения огнестрельного оружия, а 18,1% семьях члены семьи или кто-то из близких друзей были убиты.[9] Исследование Йельского университета, проведенное в 2014 г. в районах Нью-Хейвена с самым высоким уровнем преступности, охватило около 300 жителей, из которых почти 60% сообщили, что близкий друг или член семьи был убит.[10].

Я могу зайти в магазин и купить полуавтоматическое огнестрельное оружие вместе с кофе, пляжными полотенцами и детскими витаминами. Но цена этой свободы в том, что я не чувствую себя свободно, чтобы после наступления темноты пройти полмили от моего дома до ближайшего продуктового магазина. Двоюродный брат нашей няни, подросток, был застрелен на улице во время карантина. Это случилось через два года после того, как его старший брат чуть не лишился обеих ног в результате полученных огнестрельных ранений, и через несколько лет после того, как другой восьмилетний брат нашей няни провел более месяца в больнице, потому что был случайно ранен в уличной перестрелке. Он был ранен, находясь у себя дома, пулей, которая прошла через окно.

Я боюсь за своих детей каждый день когда отвожу их в школу: в Сэнди-Хуке, примерно в тридцати минутах езды на машине от того места, где я живу, двадцать шесть человек в начальной школе, в том числе двадцать первоклассников, были застрелены. Один из моих студентов, ставший врачом, работал в то время на скорой помощи и в тот день оказался одним из первых, кто прибыл в Сэнди Крюк. Но работы для врачей там уже не было — все были мертвы.

Чехов был прав, когда писал «Если вы в первом акте повесили на стену пистолет, то в последнем он должен выстрелить». «Ружье Чехова», как оказалось, в реальной жизни работает точно как в театре.

Но наши политические лидеры слишком редко читают Чехова.

Также редко они читают Фрейда. Президент соблазнил своих избирателей, обещая выход их гневу и недовольству — и создавая тем самым ситуацию вседозволенности. Теперь, если мужчина видит на улице женщину и хочет ее изнасиловать, он спокойно может заявить об этом прилюдно, вслух.

Фрейд говорит нам, что цена цивилизации есть подавление наших природных инстинктов — изначальных влечений, которые Фрейд называет Эрос и Танатос, похоть и агрессия. Быть свободным от необходимости подавлять свои инстинкты — подлинная свобода, за которую, по словам Фрейда, мы платим малую цену уничтожения цивилизации.[11].

Момент выбора

Итак, назад к Канту.

Назад к радикальной свободе, которая, возможно, все еще способна сдержать нас. Свобода для Канта — это прежде всего свобода воли, которая является необходимым условием нравственности. Поэтому она должна быть установлена как аксиома, несмотря на то, что она не может быть доказана. Кант прямо говорит нам об этом. Чтобы принять нашу субъективность — нашу идентичность как рациональных существ, обладающих достоинством, — нужно принять нашу свободу воли. Свобода воли создает пространство для нравственного выбора.

Во времена Солидарности в Польше Адам Михник настаивал на «субъективности»[12]. Он обосновывал кантианской свободной воли в конкретных условиях коммунистической Польши: он призывал своих сограждан жить так, как если бы они были свободными людьми в свободной стране — то есть жить и вести себя так, как если бы каждый человек был автономным субъектом со свободной волей, принимая на себя ответственность за все действия, независимо от любых социальных или политических ограничений.[13] «Все мы берем на себя ответственность», заявил лидер «Солидарности» Лех Валенса, выступая у ворот Гданьского судостроительного завода в августе 1980 года.[14].

Это было сорок лет назад.

В 2014-м году в Польше я беседовала о Майдане с другом историком. Он сказал: «Субъективность… я не слышал этого слова со времен Солидарности».

Для Канта наиболее значимой свободой является свобода воли, которая наделяет нас достоинством полноценных нравственных субъектов. Такой вид свободы, говорит Ханна Арендт, уникален для человека; она «была создана, когда человек был создан, но не ранее»[15]. В момент действия наши действия входят в сферу казуальности, мы теряем контроль над последствиями наших действий, поскольку эти последствия потенциально бесконечны. Причина, по которой мы никогда не можем с уверенностью предсказать исход и результат любого действия, — пишет Арендт, — заключается просто в том, что у действия нет конца. Процесс одного действия может в буквальном смысле слова продолжаться в течение всего времени до тех пор, пока само существование человечества не подойдет к концу. Арендт объясняет это «безграничностью человеческих взаимосвязей»[16]

Но нравственными субъектами нас делают не последствия наших действий, а наша способность выбирать действия исходя из чувства морального долга. В каждом случае действие — выбор действия — подразумевает начало; оно имеет качество натальности. Для Арендт «чудо, которое спасает мир» …от его нормального, «естественного» разрушения как раз и есть натальность — то есть способность человека начинать (действие)»[17]. Майдан напомнил нам, что революция — это открытие этой способности, способности делать выбор и приводить в движение нечто новое.

Таким образом, действие — это момент разрыва, разрыва между прошлым и будущим. Этот разрыв — то, что мы называем настоящим, — долгое время представлял собой философскую проблему: в своей неудержимой точечности настоящее не имеет продолжительности, его невозможно удержать. Для французского философа Жан-Поля Сартра настоящее — это не длительность, а граница. Это — граница между царством фактичности — тем, что просто есть, тем что уже случилось и не может быть изменено — и царством трансцендентности, возможностью выйти за пределы своего существовавшего до сих пор «я», выйти за пределы того, что было.[18]. Для Сартра «недобросовестность», mauvaise foi, — это неспособность распознать границу между фактичностью и трансцендентностью. Жить недобросовестно — это проецировать фактичность в будущее и тем самым отрицать возможность — а, следовательно, ответственность — перехода за пределы того, что есть.[19].

В повседневной жизни чаще всего мы не замечаем границу между фактичностью и трансцендентностью. Революция освещает эту границу; она проливает яркий свет на настоящее; она настаивает на том, чтобы мы воспринимали настоящее как Augenblick, момент выбора, чтобы мы с достоинством воспринимали себя как людей, обладающих человеческим достоинством. Это момент нашей величайшей свободы и нашей величайшей ответственности. Возможно, урок Революции достоинства является напоминанием об этой свободе: мы можем завладеть настоящим, преодолеть то, что было, выйти за пределы того, кем мы были до сих пор. Мы можем — даже если этот свет, освещающий границу, сияет только в редкие моменты, вспыхивает, и следом кажется, что его уже нет.

Возможно, в Беларуси — и, возможно, в Америке — этот момент настал.

Примечание автора: В августе 2018 года меня попросили написать лекцию для 25-го ежегодного Львовского книжного форума на тему «Цена свободы». Лекция была адресована украинской аудитории и опубликована на украинском и русском языках. Перечитывая этот текст в Вене в августе 2020 года, во время событий в Портленде и Минске, а также Гродно и Кеноша, Висконсин, я почувствовала, как будто, и, может быть, опрометчиво, к нему нужно обратиться снова.

Перевела Инна Березкина

Источник: Eurozine

Примечания:

[1] L. Kolakowski, ‘Why Do We Need Kant?’, trans. Wolfgang Freis, Modernity on Endless Trial, Chicago, University of Chicago Press, 1990, pp. 44-54.

[2] I. Kant, Foundations of the Metaphysics of Morals, trans. Lewis White Beck, New York, Macmillan, 1987, p. 53.

[3] See: S. Weil’s 1939 essay ‘The Iliad, or the Poem of Force’, James P. Holoka, ed. and trans., Simone Weil’s The Iliad or Poem of Force: A Critical Edition, Bern, Peter Lang, 2006.

[5] I tell this story in more detail in The Ukrainian Night: An Intimate History of Revolution, New Haven and London, Yale University Press, 2018, pp. 238-243.

[6] See: L. Kolakowski, ‘In Praise of Inconsistency’, trans. I. A. Langnas and A. Rosenhaft, Dissent 11:2 (April 1964), pp. 201-209.

[7] See: A. Eunjung Cha, ‘The Origins of Donald Trump’s autism/vaccine theory and how it was completely debunked eons ago’, Washington Post (17 September 2015).

[8] C. Murphy, ‘Federalize the Medical Supply Chain, Before It’s Too Late’, Barron’s (31 March 2020): https://www.barrons.com/articles/federalize-the-medical-supply-chain- before-its-too-late-51585665386

[9] A. Santylli, et al, ‘Bridging the Response to Mass Shootings and Urban Violence: Exposure to Violence in New Haven, Connecticut’, American Journal of Public Health (March 2017); https://ajph.aphapublications.org/doi/full/10.2105/AJPH.2016.303613

[10] ‘Yale: Strong Neighborhood Ties Reduce Gun Violence’, New Haven Register (20 December 2014).

[11] See: S. Freud, Civilization and Its Discontents, trans. James Strachey, New York, W. W. Norton and Company, 1989.

[12] See: A. Michnik, Takie czasy. . .rzecz o kompromisie, London, Aneks, 1985, p. 12.

[13] See among other texts: A. Michnik, ‘A New Evolutionism’, Letters from Prison and Other Essays, trans. M. Latynski, Berkeley, University of California Press, 1985, pp. 135-148.

[14] A clip of this speech with English subtitles appears in the 1986 film Citizens by Richard Ware Adams

[15] H. Arendt, The Human Condition, Chicago, University of Chicago Press, 1998, p. 177.

[16] Arendt, The Human Condition, p. 233, p. 190.

[17] Arendt, The Human Condition, p. 247.

[18] See: J-P. Sartre, ‘Phenomenology of the Three Temporal Dimensions’, Being and Nothingness, trans. H. E. Barnes, New York, Washing Square Press, 1956, pp. 107-129.

[19] J-P. Sartre, ‘Bad Faith’, Being and Nothingness, trans. H. E. Barnes, New York, Washing Square Press, 1956, pp. 86-116.