Тобиас Хаберкорн, немецкий критик и переводчик, и Уильям Дэвис, профессор политической экономии в Голдсмисском университете Лондона, регулярный автор Guardian и London Review of Books, обсуждают последнюю книгу Дэвиса «Nervous States: Democracy and the Decline of Reason («Нервные государства: демократия и упадок рационального») и говорят о том, как изменились политическое представительство, войны и технологии с 17 века. Уильям Дэвис считает, что классический либеральный способ различения войны и мира требует пересмотра; общества и государства ведут себя по-иному – рынки уже выучили, что миром и людьми движут эмоции, а политическим институтам только предстоит это осознать, как и научиться эмпатии.

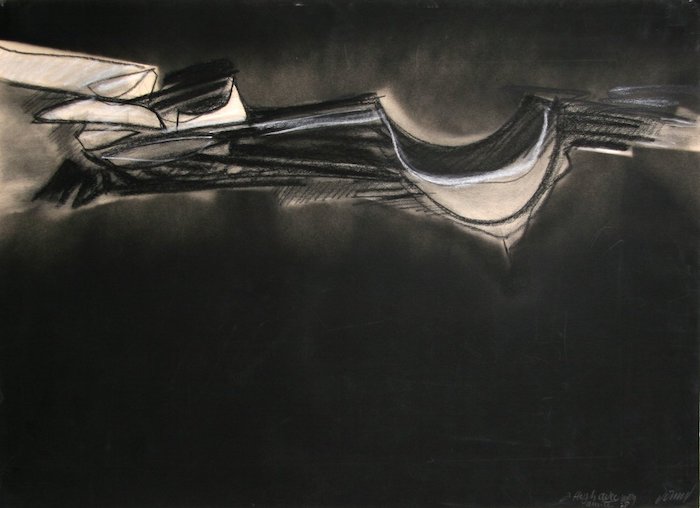

Bertrand Dorny. Untitled drawing, 1974

Тобиас Хаберкорн: Название вашей новой книги Nervous States (Нервные государства) отсылает нас к общей нервности нашего времени. Политика и СМИ, работа и личное пространство – технологии изменили и ускорили нашу жизнь. Может быть, наши либеральные демократии просто не могут угнаться за новой скоростью мира?

Уильям Дэвис: Ускорение сегодня – это действительно центральный фактор нашей экономической и политической жизни. Одна из причин, по которой я написал Нервные государства – попытка понять как скорость жизни отражается на наших либеральных институтах.

Во-первых, это означает, что пространства для дискуссии и критики, которые всегда были неотъемлемой частью либерализма, оказываются слишком медленными и оторванными от реальности. Наука как центральная составляющая современного прогресса в течение последних четырех столетий не может угнаться за скоростью цифрового мира и мало приспособлена к быстрому реагированию на события.

Популисты ухватились за возможность обещания неотложных мер (не озабочиваясь выполнением своих обещаний), в то время как либерализм по-прежнему пытается предложить решение проблем, пользуясь единственным доступным ему способом – путем закона, политического представительства, экспертной оценки и тд. Но надо понимать, что в эпоху “платформ” все эти привычные либеральные процедуры оказываются слишком медленными. Раньше мы считали, что действия человека – его осознанный выбор. Сегодня наука учит нас, что за действиями часто стоят наборы непроизвольных реакций. В эпоху Твиттера критерием оценки политика становятся не его взгляды и предлагаемый курс, но выражение лица и другие моментальные реакции. Сегодня любой культурный контент (и политика тоже) оценивается в реальном времени количеством лайков и просмотров. Публичные фигуры (будь то медиа, политика или искусство) оказываются в положении актера в прямом эфире — что-то вроде звезды спорта или стэнд-ап комика. Кредит доверия к ним прямо пропорционален качеству их спонтанности. В то время как традиционные формы либеральной власти не имеют инструментов произведения немедленного эффекта на публику.

Тобиас Хаберкорн: В вашей книге вы пишете, что либеральный порядок опирается на два различия, каждое из которых является и политическим и философским: между телом и разумом, между войной и миром. Как эти различия стали фундаментальными для либерализма, и почему вы думаете они больше таковыми не являются?

Уильям Дэвис: С точки зрения интеллектуальной истории либерализм подразумевает, что у людей есть особенная, данная Богом способность независимого, рационального мышления. Декарт сформулировал эту идею в рамках эпистемологии в первой половине 17 века, Томас Гоббс построил на этом свою теорию политического либерализма. За исключением критических состояний войны, человек с его страстями, эмоциями, смертностью, должен быть вне политики. Таким образом всемогущее государство монополизирует право на физическое насилие.

Тобиас Хаберкорн: Получается, что насущным для либерализма является только “политическое представительство общего блага” – мир и процветание – а не демократические процедуры?

Уильям Дэвис: Именно. Правда, скрывающаяся за сегодняшним успехом популизма, в том, что на самом деле либеральное государство не обязательно демократическое. Есть много способов политического представительства помимо демократии. Статистика и эксперты описывают общество и его нужды. Государство представляет интересы населения и сохраняет мир, опираясь на верховенство права. Все это не имеет прямого отношения к демократии – а именно – предоставлению голоса каждому гражданину. Но государства точно узаконивают представительство, объединяя хаотические миллионы людей, живущих одной нацией, и действуя от их имени. В результате политика эгалитарна и не всегда справедлива, но с точки зрения идеи управления (и по сравнению со средними веками) это все равно – либеральный прорыв.

Тобиас Хаберкорн: В последние десятилетия политика и риторика войны проникли практически во все аспекты гражданской жизни: война с терроризмом, война с наркотиками, кибервойна, торговые войны. Можно смело добавить к списку климатические войны и антимиграционные ужесточения, по стилю сопоставимые с военными.

Уильям Дэвис: Интересно, что строгая дифференциация войны и мира справедлива только для центра европейского либерального проекта. В колониях такой четкой дифференциации никогда не было. Вторжение в территории и поддержание там власти всегда происходило через военное присутствие. Но в “идеальной версии себя” либерализм старается разделять военную и гражданскую власть и предпочитает, чтобы гражданские права и законы обеспечивались при помощи сил гражданской полиции, а не военных. В условиях войны эти различения сразу размываются.

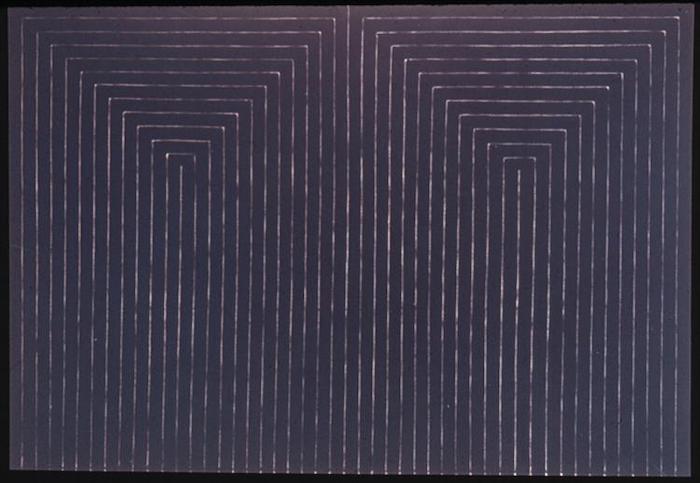

Frank Stella, The marriage of reason and squalor, 1959

Тобиас Хаберкорн: Кажется ли вам, что глобализация шагнула из относительно мирного экономического соревнования к общепланетарному состоянию гражданской вражды?

Уильям Дэвис: С некоторых пор отличить войну от мира в западных либеральных демократиях не так просто – милитаристский язык широко вошел в употребление среди политиков даже в мирное время, и кроме того есть войны, которых не существовало раньше: информационные – направленные на дестабилизацию информационного пространства (в которых часто обвиняют Россию), прокси-войны при помощи дронов (которые ведет Америка за пределами своих территорий).

Тобиас Хаберкорн: В книге вы также пишете о знаниях и экспертных оценках. Значит ли это, что в военное и мирное время существуют различные “режимы” правды.

Уильям Дэвис: В военное время ситуация меняется постоянно. Надо все время быть начеку, нужны очень тонкие системы различения, чтобы уловить любые изменения или надвигающуюся опасность. Ко всему надо относиться с подозрительностью. В условиях войны нет времени на беспристрастное объективное исследование, которое можно позволить себе в лабораторных условиях или в мирное время. Когда события начинают ускоряться — как в современном финансовом капитализме — способность предсказывать развитие событий и оперативно обрабатывать информацию становятся ключевыми навыками. Даже кажущееся мирным гражданское общество перенимает привычки ведения военных действий. В “Нервных государствах” я пытаюсь разъяснить это инфильтрацией цифровых технологий в наше общество, начиная с конца 20 века, но также при помощи образа предпринимателя, который сформировался в австрийской школе неолиберальной мысли.

Тобиас Хаберкорн: Если пользоваться терминами, к которым вы прибегаете в книге, то это выбор действий, основанный скорее на эмоциях, чем на фактах.

Уильям Дэвис: Да, определенно, речь идет о наших чувственных ощущениях. Мы привыкли думать о чувствах, в терминах значения наших эмоций, например “я счастлив”. Но чувства также означают наш способ ощущения мира: как мы определяем температуру или как мы решаем, безопасна ли еда. Чувства и эмоции являются абсолютно критически важной когнитивной способностью, они — результат работы нашей нервной системы. За последние 25 лет эмоции занимали все больше места в интеллектуальной, культурной и политической жизни, и особенно в бизнесе. Люди осознали, что эмоции и рассудок неразделимы. Наиболее влиятельный научный аргумент был озвучен Антонио Дамасио в 1994 году в его книге Descartes’ Error (Ошибка Декарта), где он приводит научное свидетельство того, что люди, которые неспособны чувствовать, неспособны и рассуждать. В отличие от наших демократий, индустрии маркетинга, рекламы и бихевиористских исследований первыми взяли этот факт на вооружение.

Тобиас Хаберкорн: Считаете ли вы, что мир бизнеса действует, опираясь на более реалистичные представления о человеке, чем демократические институты.

Уильям Дэвис: Некоторые направления неолиберальной мысли основываются на том, что миром движут постоянно меняющиеся эмоции и отсутствие стабильности. В работах Хайека и Людвига фон Мизеса, а также Шумпетера (который не считается неолибералом) язык предпринимательства разбавлен милитаристскими метафорами. Предприниматель — это некий герой, отважный нарушитель, который уверенно действует в ситуации неопределенности, руководствуясь инстинктами и чутьем. Это похоже на язык, которым Клаузевиц описывал Наполеона, говоря, что тот никогда не ждал “милости от природы”, но напротив сам брал ситуацию под контроль. Бизнес-стратегия в том виде, в котором ее преподают сегодня в бизнес-школах, основывается в основном на кейсах взлета компании Apple и крушении Kodak в 1970, а также книге Сунь Цзы Тhe Art of War (Искусство войны), работе Клаузевица On War (О войне) и текстах британского военного стратега Лиддела Гарта 1940-х годов. Возможно, от того, что наши институты берут начало в прошлом, куда более медленном времени, наша политика продолжает держаться за идею, что люди, как и раньше, осмотрительны, разумны и исходят из своих экономических интересов. Концепция интересов – это еще одна классическая идея из либерального семнадцатого века, состоит в том, что люди имеют какое-то представление, что для них хорошо, и будут действовать, исходя из этого представления. Но на деле всем управляет неопределенность.

Тобиас Хаберкорн: Цифровизация предлагает не только увеличение скоростей и неопределенности, но и усиление контроля.

Уильям Дэвис: Вы смотрите на это с точки зрения массового укрепления финансовой системы, которое произошло в конце 1980 с цифровизацией стокмаркетов – финансовые рынки были вынуждены двигаться со скоростью, с которой частные трейдеры, не говоря уже о финансовых регуляторах, просто не могли тягаться. Появилась необходимость в более сложных цифровых технологиях, чтобы поддержать ощущение “контроля” в ситуации с рынками. Турбулентность, которую принесли в нашу жизнь социальные медиа, распространилась и на политику, где от лидеров теперь тоже ждут моментальную реакцию на события. Я не пытаюсь романтизировать либеральную демократию или предполагать, что в прошлом политика была более рациональной, но совершенно точно цифровое ускорение означает, что паузам и замедлению, необходимым для обдумывания действий, больше нет места.

Тобиас Хаберкорн: Вы описываете смартфон как отчасти военное устройство, которое позволяет разнообразные виды контроля за жизнью человека.

Уильям Дэвис: Считается, что смартфоны дают нам в первую очередь информацию, но на самом деле наша зависимость от них лежит в другой области, это экран, который полностью нам подчиняется. Смартфон дает нам иллюзию, что неуловимый и сбивающий с толку мир, который мы видим через экран, тоже можно подчинить. Я считаю, что попытки понять телефонную зависимость должны учитывать, что телефон в большей степени относится к технологиям контроля, чем информации.

Eva Eun-Sil Han, Phase of the Moon, 2010

Тобиас Хаберкорн: Интересно стремление к контролю даже в речи – выражения “контролировать” или “держать ситуацию под контролем” становятся популярны именно во времена социальной и экономической нестабильности.

Уильям Дэвис: Это также и военные выражения, лексика, которая используется в ситуациях опасности и конфликта. Главнокомандующий хочет держать под контролем свои войска и – в идеале – войска противника тоже. Он осваивает ситуацию в реальном времени. Если я контролирую свое тело, моя нервная система подчиняется моим требованиям. Если я контролирую свою армию, то мои приказы доходят до линии фронта, и я получают результат. Не контролировать означает, что вы отправляете информацию, но не получаете ответ. Вы можете оказаться во власти вашего начальника, или вашей машины, которая вдруг отказалась подчиняться вам. Утрата контроля – это страх, который сопровождает людей в работе и в жизни. Люди безусловно боятся увечий и смерти, но также они боятся потерять ощущение контроля. Обнаружив, что контроля нет и на уровне общества, люди испытывают тревогу. Всё это создает ситуацию, когда к власти приходит диктатор, который и берет ситуацию под полный контроль.

Тобиас Хаберкорн: Одна из глав книги рассказывает о травме и причинении себе вреда. Вы пишете, что люди, живущие в состоянии посттравматического стресса, способны наносить себе повреждения. Иногда это может быть способом вернуть себе ощущение собственного тела или контроля над телом через боль. Не кажется ли вам это интересной параллелью с ситуацией с Брекзитом, где главным лозунгом было “вернуть себе контроль”? Ведь возвращая себе политический контроль, последователи Брекзита наносили себе экономический урон, причиняя обществу вред.

Уильям Дэвис: Я хотел бы избежать преувеличения силы этой аналогии, но думаю, что вы правы. Я исследовал историю причинения себе вреда, потому что это помогает понять аспекты политики, которые кажутся абсолютно нелогичными, если рассматривать их с точки зрения рациональной парадигмы. Начиная с 60-х и 70-х поведение, которое влекло за собой причинение вреда самому себе, всё меньше рассматривалось с точки зрения “призыва о помощи”, но скорее как частный акт проявления эмоций. Причинение себе вреда может также включать определенные типы пристрастий к наркотическим веществам или алкоголю, что тоже объясняется попыткой контролировать собственные чувства. Самый главный страх для большинства людей – и это страх, который наиболее графически и физически реализуется в ситуациях травматического стресса – потеря контроля. Например, у вас есть две автомобильных аварии с сопоставимым уровнем боли и травм, но больше шансов получить посттравматическое расстройство в той аварии, из которой было невозможно немедленно выбраться. Предельная уязвимость перед лицом обстоятельств дает ощущение полной потери контроля. Вероятно происхождение лозунга “вернуть контроль” надо искать в этом измерении нашего сознания.

Тобиас Хаберкорн: В ситуации, когда необходимо реагировать быстро и только при помощи интуиции, связь нашего ума и тела становится очевидной. Также невозможно разграничить эффекты, производимые на наше тело и на наше сознание.

Уильям Дэвис: Мы знаем о линиях разлома, которые пролегли во многих западных либеральных демократиях за последние десятилетия. Многие из этих демократий являются прямым наследием неолиберализма. Легко заметить, что разлом проходит по линии метрополий и сельской периферии, между образованным и необразованным населением. Гораздо меньше внимания уделяется тому, как именно эти разделения влияют на такие жизненные параметры, как здоровье, страдание и возраст. Брекзит в первую очередь выявил раскол в обществе по линии возраста. Во Франции карты голосования за Ле Пен выявили кластеры регионов с низким уровнем здоровья и ожидаемой продолжительностью жизни. Эти параметры успеха популистских партий показывают что причесанные либеральные представления о том, как политика должна работать, потеряли свою актуальность. Например, основное либеральное предположение, что люди соглашаются с существующим положением вещей в политике до тех пор, пока их экономическое положение хоть немного улучшается. Я считаю, что в попытке понять, откуда берется запрос на авторитаризм в капиталистических обществах, нам надо начать учитывать психологию и экзистенциальное. Капиталистическая либеральная система сегодня рассматривается как система, которую никто не контролирует, и где никто не гарантирует справедливость.

Тобиас Хаберкорн: Вы говорите о том, что базовый моральный контракт между обществом и его индивидуальными членами нарушен. Это ощущение стало доминирующим среди белого населения Америки и Великобритании только совсем недавно?

Уильям Дэвис: Я считаю, что это ощущение нарастало с начала 90-х годов, но стало осязаемым в политическом поведении, начиная с финансового кризиса. Один из вопросов, который занимал меня в книге – если общепринятая либеральная теория о человеке больше не подтверждается, что приходит ей на смену? Вера либералов в силу человеческих интересов настолько сильна, что даже в ситуации, когда люди не способны сформулировать эти интересы, принято считать, что все равно кто-то должен представлять их интересы, исходя из некой рациональной экономической и математической логики, согласно которой люди подсознательно стремятся к тому, чтобы каждый год жить немного богаче, чем в предыдущий, и чтобы продолжительность жизни хоть чуть-чуть, но возрастала. Я думаю, что необходимо принять во внимание и другую версию человеческой субъектности, логику которой традиционные экономисты не могут понять: что чувство потери и боль дольше хранятся в памяти и влияют на политические решения куда сильнее, чем ощущения удовольствия и возможность заработать. Фрейд считал, что мы куда в большей степени сформированы нашими потерями и нашими унижениями (и эти опыты куда более долгосрочны), чем нашими победами, успехами и достижениями.

Тобиас Хаберкорн: Не кажется ли вам, что риторика величия и возвращения контроля в основном базируется на иллюзиях о золотом веке, которого никогда не было

Уильям Дэвис: Возможно. Но я также считаю, что если не разобраться с тем, что стоит за этими иллюзиями с точки зрения человеческой психологии, мы никогда не сможем понять причины, порождающие такое явление, как национализм. Чаще национализм является следствием поражения, чем триумфа. Значительная часть риторики Брекзита основано на том, что Великобритания была якобы унижена Европой, из-за чего утратила свое величие и теперь должна его себе вернуть. Трамп считает, что Америку унизили Мексика и Китай. Это очень сильный психологический момент. Я пытаюсь объяснить это через человеческое тело – чувства утраты контроля и достоинства в большинстве своем являются физиологическими, потому что они – говоря языком Хайдеггера – описывают наше бытие в мире, относятся к физическому существованию, которое по определению является непреложным условием нашего нахождения здесь. Это не относится к рациональной попытке понять, стали ли вещи лучше или хуже в динамике. С точки зрения экономических и рациональных показателей жизнь безусловно стала лучше. Но рациональные аргументы никак не влияют на наши ощущения, если мы переживаем потерю контроля над ситуацией.

Тобиас Хаберкорн: В “Нервных государствах” вы упоминаете недавний опиоидный кризис и сокращение средней продолжительности жизни в США. Эти феномены физического ухудшения затронули белое сельское население в большей степени, чем любую другую группу. Именно люди, которые недавно утратили статус и чье экономическое положение резко ухудшилось, обеспечили приход к власти президента Дональда Трампа. Чернокожие общины в Америке были в куда более плачевном экономическом и физическом состоянии в течении столетий — однако население, которое прошло через рабство и расовую дискриминацию (и которое построило свою идентичность в том числе и на унижении), не сделало выбор в пользу экстремистского авторитаризма. Оно старалось держаться прогрессивной надежды несмотря ни на что.

Уильям Дэвис: Я думаю, вам надо принять во внимание разные временные горизонты. В Европе принято выводить связь роста национализма и популизма с экономическим кризисом. Одно из исследований, приведенных в книге, показывает, что эта связь должна быть рассмотрена в динамике. Гигантские кластеры национал-популистской поддержки образуются не там, где самые высокие показатели безработицы, но там, где безработица растет быстрее. Часто это сопровождается потерей статуса в короткий период времени, когда вы еще помните свой предыдущий более высокий статус. Это и движет людьми при принятии политических решений. Майк Дэвис написал важный текст в Jacobin про Трампа вскоре после выборов, где он отметил, что если бы не кластеры округов в трех штатах, Хиллари была бы президентом. Он рассматривает эти отдельные округа, которые переметнулись от Обамы к Трампу в Мичигане, Пенсильвании и Висконсине в 2016 году, и показывает, что во время предвыборной кампании в каждом из них были закрыты предприятия.

Тобиас Хаберкорн: То есть вы хотите сказать, что относительно умеренный экономический спад оказывает больший эффект, чем бедность в течение долгого времени?

Уильям Дэвис: Можно сказать и так. Мы оказались в мире, где вопросы страдания, болезней, смертности снова вернулись на политическую арену. Не только в США, но и в Великобритании показатели продолжительности жизни стали снижаться. С другой стороны возрастного спектра мы видим явление политического активизма, который занимается именно экзистенциальными вопросами, например, такие движения как Black Lives Matter (интернациональное движение активистов, выступающих против насилия в отношении чернокожего населения) или Extinction Rebellion (восстание против вымирания, общественное ненасильственное движение против климатических изменений, потери биоразнообразия и риска социально-экологического коллапса). Политика снова задается вопросами жизни и смерти, таким образом полностью подрывая ключевое верование гоббсовского либерального проекта, согласно которому (кроме собственно войны) политика не формируется вопросами жизни и смерти. За последние два десятилетия в Америке умерло на порядок больше людей от передозировки опиатами, чем во время войны во Вьетнаме. Капитализм создает проблемы, которые отражаются на людях физически и провоцируют рост смертности. Приверженцы рациональных социальных наук в экономике и бихевиористской психологии не готовы справляться с этими вызовами. И это еще одна причина, по которой нам необходим более психоаналитически ориентированный подход.

Sandro Boticelli, Drawings for Dante’s Divine Comedy (Hamilton Collection)

Тобиас Хаберкорн: Ближе к концу книги вы говорите, что мы не можем вернуться в идеализированный гражданский мир и рациональный “бестелесный” политический дискурс. Политики должны учитывать то, что происходит с человеком даже на физиологическом уровне, потому что они имеют дело с иррациональными проявлениями человека. Нам нужна политика эмпатии, с возможностью выстроить новый тип доверия. Авторитарные лидеры безусловно используют эмпатию как инструмент, но очень выборочно. Они разделяют эмоции части населения, и охраняют их привилегии — например, закрывая границы, ужесточая политику в отношении мигрантов и так далее. Что могут либералы противопоставить этому?

Уильям Дэвис: Я думаю, мы должны осознать, что в политику снова проникли такие фундаментальные экзистенциальные вопросы как смерть, утрата, память и физическое страдание. И я считаю, что любые экономические, экологические и социальные вопросы должны опять начать обсуждаться в терминах гуманизма. В конце марта (2019 года) Александра Окасио-Кортес блестяще выступила на заседании комитета Палаты представителей США и сформулировала то, что я пытался сказать в своей книге. Она говорила, что вопросы изменения климата — это больше не элитарная повестка дня, оппонируя тем республиканцам, которые описывают Green New Deal (новый “зеленый” курс) как элитарную либеральную проблему. Она на простых примерах доказывала, что изменения климата отражаются на всех, что они буквально убивают людей. Я считаю, что сейчас перед учеными и прогрессивными либеральными политиками стоит насущная задача осознать экзистенциальную конечность (людей). У нас не так много времени, чтобы решить эти вопросы.

Тобиас Хаберкорн: Кажется ли вам, что критичность ситуации должна способствовать восстановлению доверия?

Уильям Дэвис: Я думаю, что легитимность либерального государства лежит в его способности сдерживать обещания. Это одна из причин, по которой либерализм сегодня находится в таком кризисе. Люди больше не доверяют политикам, потому что их слова расходятся с делом. Люди понимают, что Трампу тоже нельзя доверять, но его авторитет не зависит от слов, которые он произносит. Когда Клинтон говорит неправду, это проблема, потому что она – либерал. Но когда Трамп врет, проблемы нет, потому что он никогда не позиционировал себя как честный человек. Этот пробел показывает разлом в фундаментальном аспекте публичной жизни — разделяемая когда-то вера в sensus communis в терминологии Ханны Арендт. В течении последних 350 лет государство служило предпосылкой для возникновения общества, но теперь всё больше людей относятся к нему с большим подозрением. Это не значит, что социальная и коммунальная жизнь обязательно должны зависеть от государства, но общая разделяемая реальность для государства, общества и науки просто необходима. Я думаю, когда люди перестали верить политикам, они перестали доверять и фактам. Так эпистемологический кризис, мир “постправды”, в котором мы оказались, очень глубоко связан с кризисом либерального демократического представительства. И если наша цель — восстановить доверие, даже маленькие разумные меры, которые учитывали бы физическую жизнь людей, сейчас критически важны.

Изначально интервью было напечатано в Point Magazine. Короткая версия интервью вышла в декабрьском номере Merkur.

P.S. Инна Березкина: Трагедия с стремительно распространяющегося коронавируса, не знающего границ, не различающего национальностей и не считывающего, высоко ли находится человек на социальной лестнице и каков его уровень дохода, на сегодняшний день стала самой сильной метафорой нашей взаимосвязи и зависимости друг от друга. Как только мы озаботились чем-то большим, нежели добыча пищи и обеспечение безопасности для себя и потомства, мы неминуемо встали перед вопросом – кто мы, как мы связаны с окружающим нас миром и другими живыми существами, которые такая же часть этого мира, как и мы сами? Как нам жить в этом мире вместе с другими и насколько мы зависим от других?

Мыслители и активисты, борцы за права человека и животных, активные граждане, все, кто посвящает свое время и усилие помощи другому, пытались десятилетиями донести эту мысль – наша жизнь зависит от нашей способности к взаимопомощи и состраданию, каждый из нас связан с другими и не может существовать отдельно. Тем сильнее наша связь друг с другом проявляется в минуты невзгод. Нет человека, который бы не был связан с другими людьми и событиями в этом мире. Нравится нам это или нет, но мы населяем одну планету, делим одно пространство и разделяем общую ответственность.

Вместе с тем наука говорит нам, что человек – иррационален. Этические системы и религии прошлого и настоящего учат нас тому, что в каждом из нас есть темная и светлая сторона. Темная и иррациональная непостижима нашей логике, но часто предсказуема. Светлая сторона – зависит от нашего прямого усилия и участия.

Уильям Дэвис в своей книге пытается объяснить, что мир меняется все быстрее, но иррационального в человеке не становится меньше. Если мы даем иррациональному свободу – как цивилизация мы обречены на трагедию. Это только вопрос времени, как быстро человечество истребит себя и уничтожит свою среду обитания, потому что любое действие, совершенное под диктовку иррационального – будь то зло причиненное другому, стремление к обогащению, слепота к беде ближнего – приводит к успеху только в краткосрочной перспективе. В долгосрочной – это конец пути. У нас нет другого выбора, кроме попыток усмирять свое нерациональное, укреплять свою светлую сторону через помощь ближнему, солидарность и совместные усилия.

Современность принесла с собой не только разнообразие в видах насилия и войны, но и в способах совместных действий, способных сделать этот мир лучше. И эти действия и усилия должны быть общими – как в масштабе каждой отдельной жизни, так и в масштабе национальных и наднациональных институтов. Политики, эксперты и гражданское общество, как и каждый человек в отдельности, должны услышать друг друга и объединить усилия в простой попытке спастись. Если человечество атомизируется, ограничив себя до защиты своих интересов и интересов своего близкого круга, у проекта “цивилизация” не будет шансов.